リュートは中世から18世紀中庸、人々にもっとも愛された楽器の一つでした。

一時弾かれない時期を経て、19世紀末からイギリスを中心に復興が試みられ、現在に至ります。

リュートの音は美しく個性に満ちており、演奏の習得は難しくありません。

ここでは私が2019年3月に横浜で行ったレクチャーコンサートの資料の抜粋を公開します。

皆さまのお役に立てば幸いです。

リュートの入手やレッスン受講に興味のある方はどうぞお問い合わせください。

16世紀〜17世紀前半のリュートについて

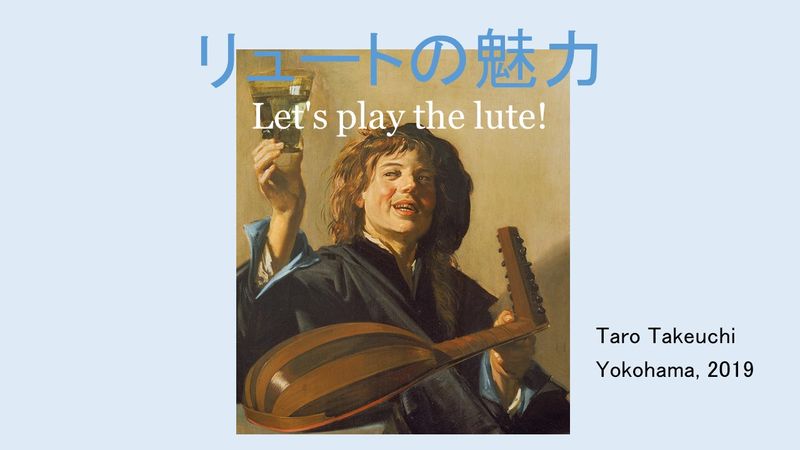

リュート各部の名称

リュートの様々なサイズ

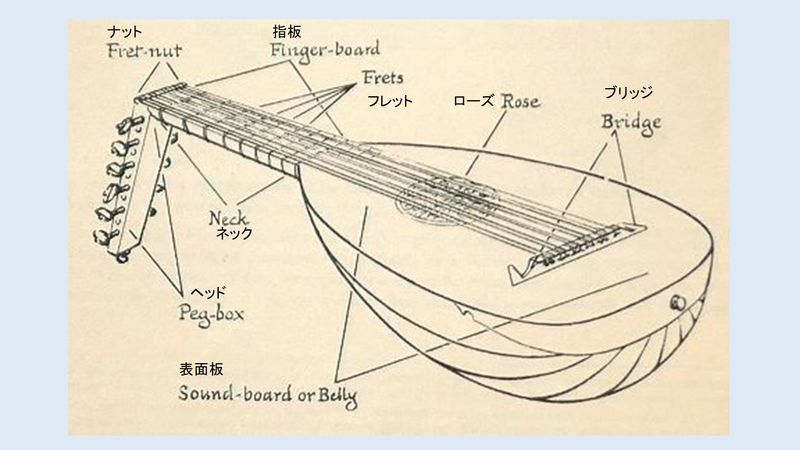

典型的な調弦(ピッチは様々)

リュートの材質

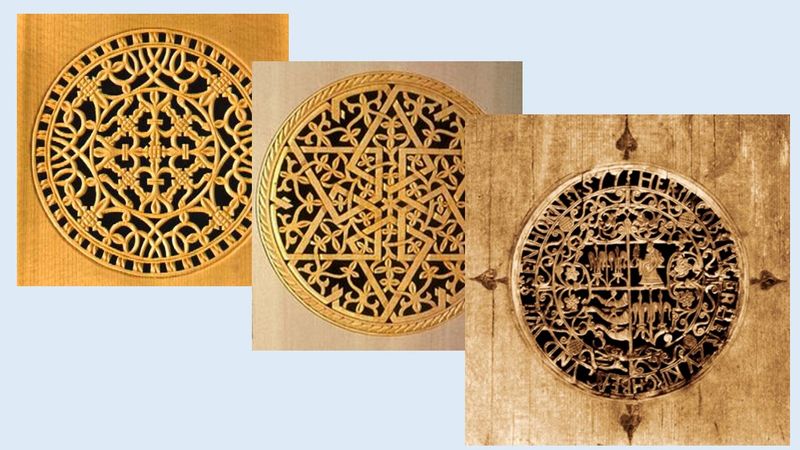

ローズいろいろ

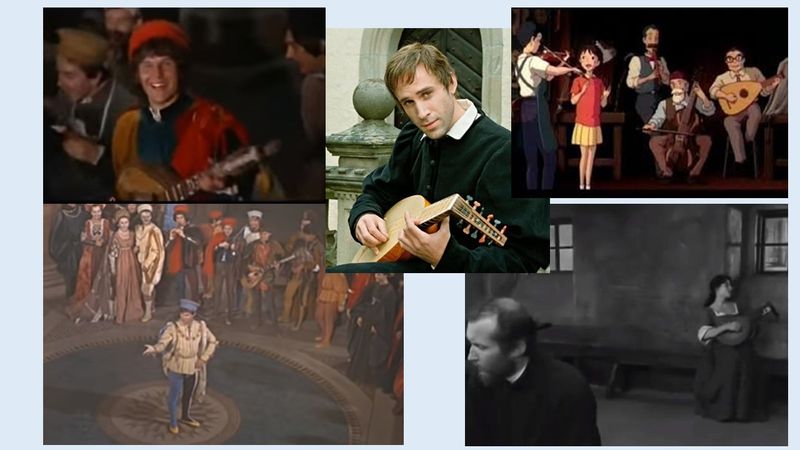

リュートが登場する映画:

尼僧ヨアンナ、ロミオとジュリエット、耳をすませば、マルティン・ルター

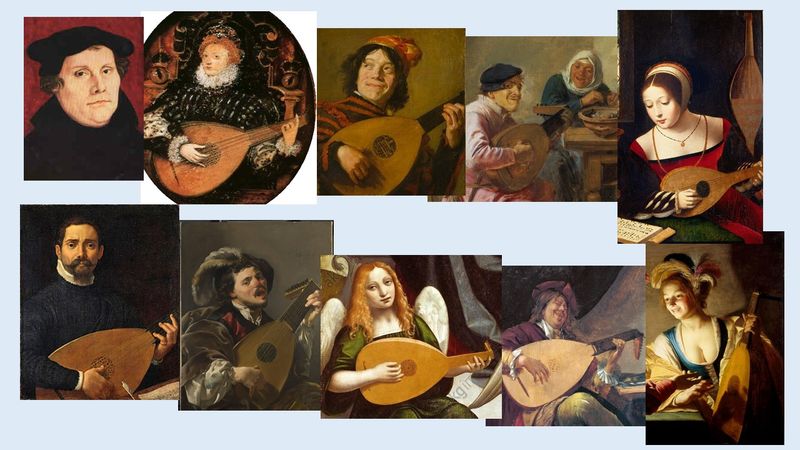

リュートは広い階層の人たちに弾かれた

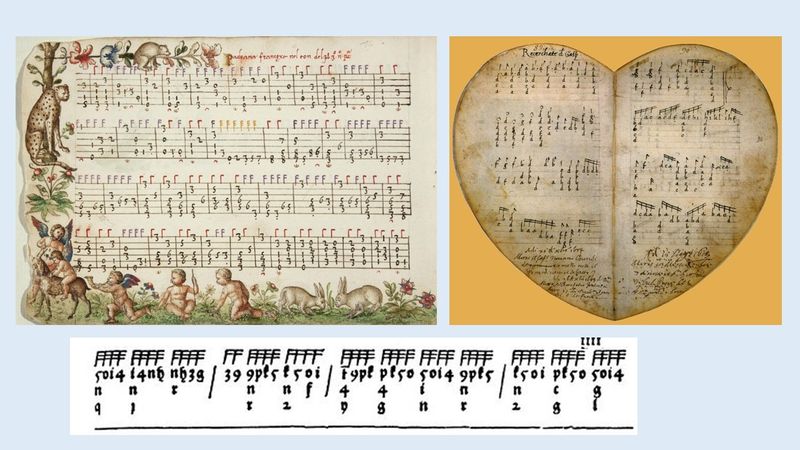

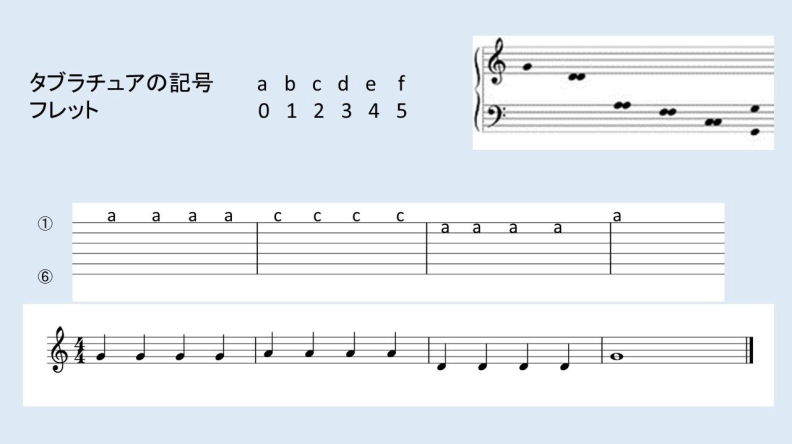

リュートの楽譜にはタブラチュアが広く用いられた

タブラチュアは多くの点で五線譜に優る

フレンチ・タブラチュアの読み方

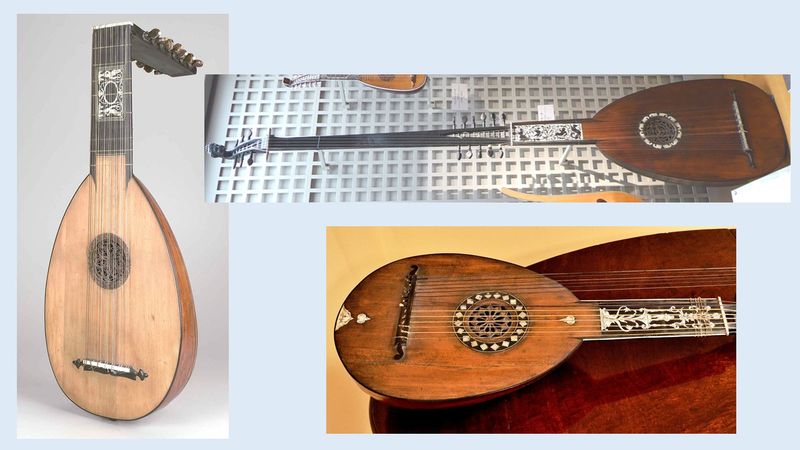

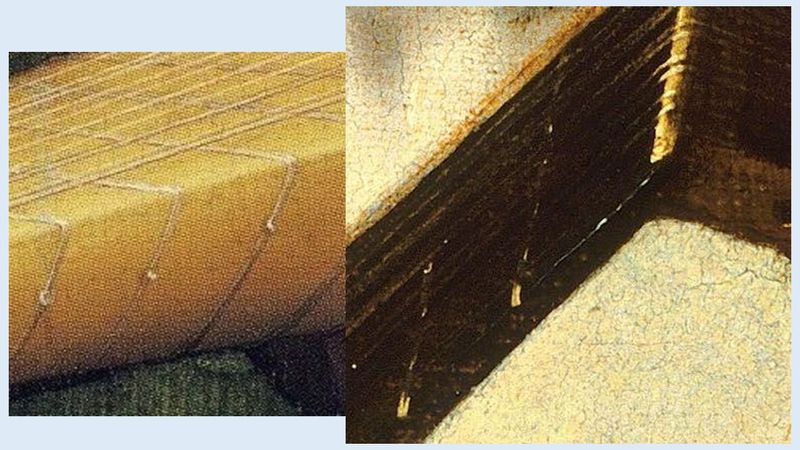

良い状態で現存するルネサンスリュートは数台

いずれも指板上の弦幅は非常に狭く、ブリッジ付近の弦高は非常に低い。

19世紀に作られた偽作:楽器としては機能しない

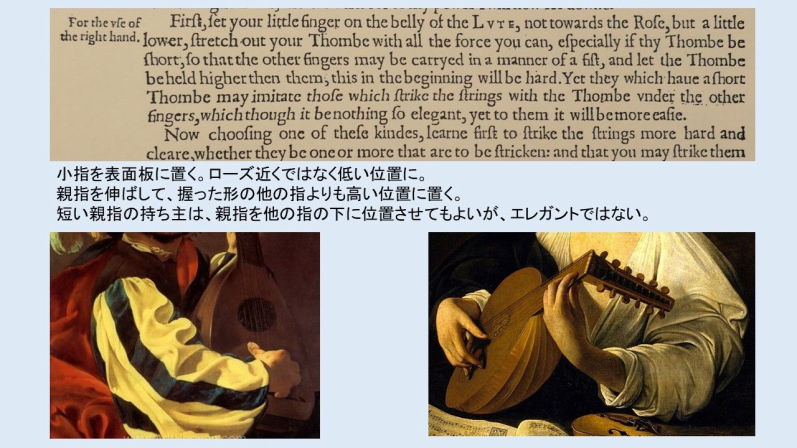

リュートの構え方:

低い椅子に座る、テーブルに持たせかける、ストラップを使う

右手の奏法(ダウランドの教本、1610)

親指を掌の外に出す奏法を推奨

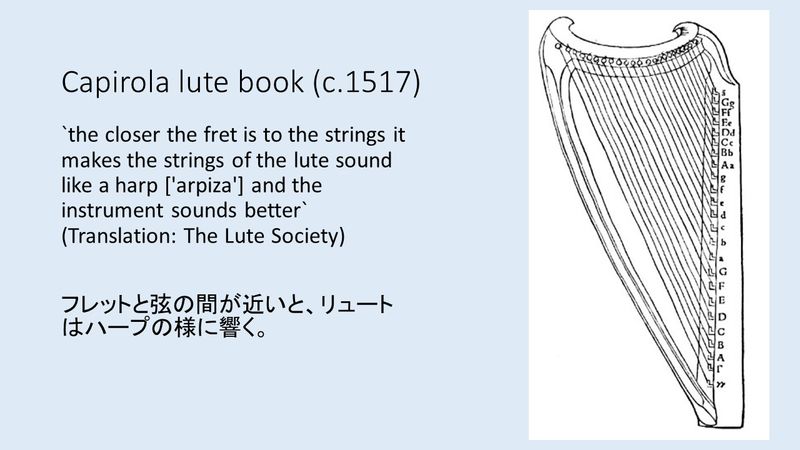

カピローラ・リュート曲集(16世紀初頭)における音色の言及

弦高を低く設定して、ブレイハープのようなびりつく音色を推奨

リュートにはガット弦(のみ)が張られた

低音の張力はかなり低かったと思われる

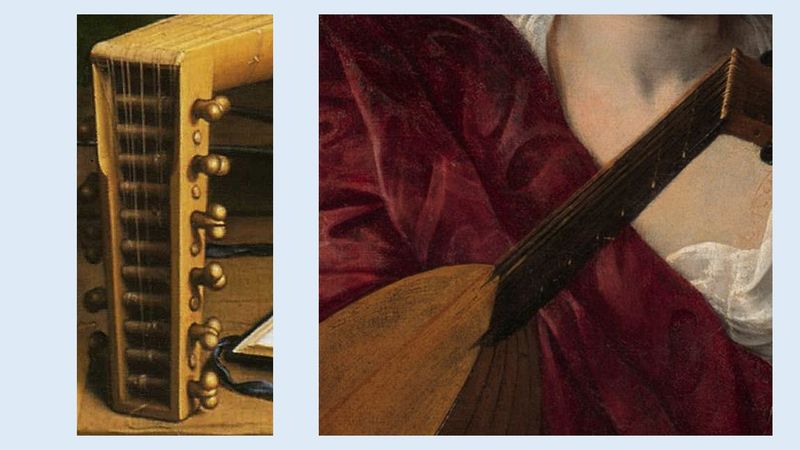

リュートにはフレットが二重に巻かれていた(ダブルフレット)

ダブルフレットは音色をより複雑に、演奏を容易にする

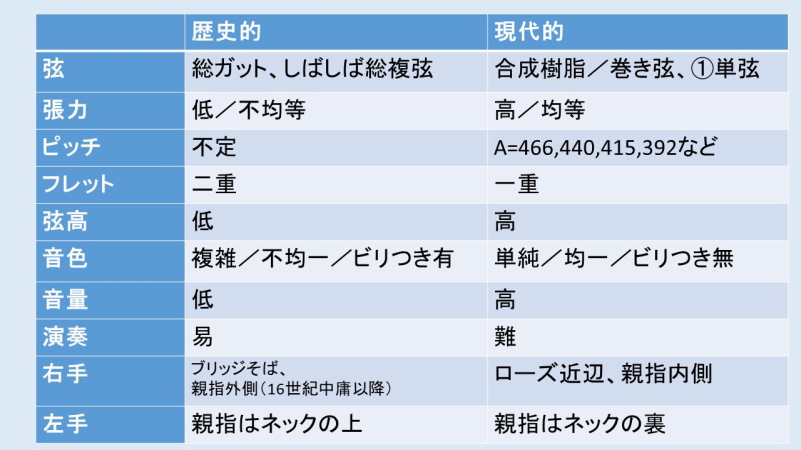

セッティングと奏法:

現在一般的に使われているセッティングと奏法は、あまりオーセンティックとは言えない

リュートを弾く人へのアドヴァイス