日本での試奏が可能です。 問い合わせ

ホセ・ラミレス二世、マドリッド、1928年 値下げしました 48万円

ホセ・ラミレス二世(小型ギター)、マドリッド、1955年 43万円

スペイン黄金時代の希少なクラシックギターたちです。

ギターが現代の形に近くなったのは、19世紀の末から20世紀の前半、

スペインのトーレスの功績が大きいとされています。

その弾き心地や鳴り方はまさに絶品、現代のわれわれにもリアリティを持って迫ってきます。

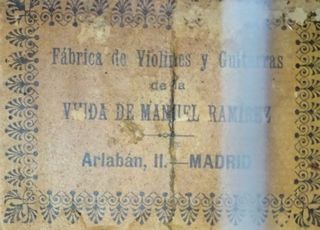

マヌエル・ラミレス工房(未亡人ラベル)、マドリッド、1917年頃 予価135万円

試奏動画1 試奏動画2

マヌエル・ラミレスはトーレスに次ぐ名声を持つギター製作家で、

セゴビアが1912年製の楽器を愛奏しています(製作はエルナンデス)。

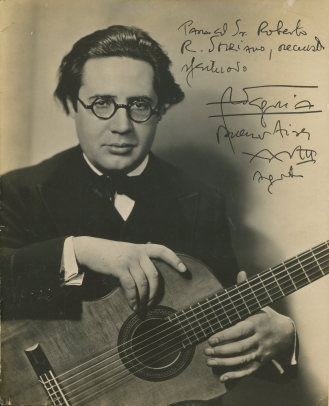

上:マヌエル・ラミレス作ギターを持つセゴビア

マヌエルは1916年に没しますが、その後も彼の工房で働いていた職人たち、

サントス・エルナンデスやモデスト・ボレゲーロらによりギターは製作され、

「マヌエル・ラミレス未亡人」のラベルで出荷されました。

このギターもそのような一台です。

やや小ぶりでチャーミングなギターです。弦長63センチ。

スプルースの表面板。ロゼッタには真珠貝の装飾。

ハカランダの裏横。

ヘッドには機械式糸巻きがつけられていた跡がありますが、

オリジナルのペグ仕様に復元されています。

ペグの使い勝手は良好です。

現状では超ローテンションのガットと巻き弦で張ってあります。

弾きやすく、音色は甘美。弾いていて愉しい楽器です。

日本で試奏できます。

ホセ・ラミレス二世、マドリッド、1928年頃 48万円

試奏動画1 試奏動画2

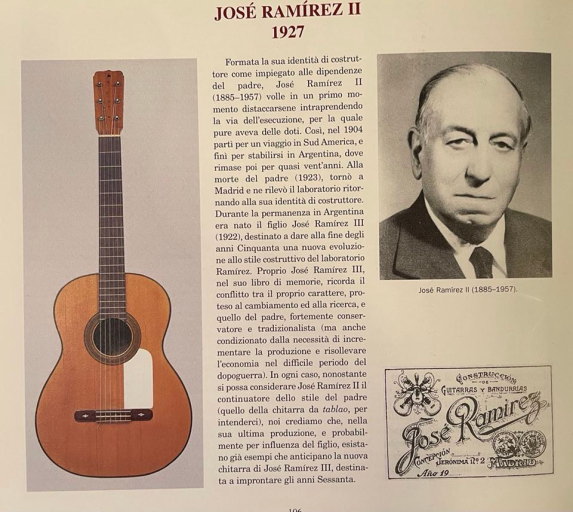

マヌエル・ラミレスの兄ホセ・ラミレスの息子ホセ・ラミレス二世の作品。

大型の堂々たるギターです。弦長65センチ。

この楽器とうり二つのギターがゴンドーラ/ワドラー著の『ギターのマスターピース』に載っています。

こちらは1927年製、ゴルぺ板が付いていますね。

ラミレス二世のギターはバリオスも使っていました。

スプルースの表面板。

ブリッジの真珠母貝の装飾、ロゼッタも雰囲気のあるものです。

シープレスの裏横板。

軽く弾いてもはじける様に鳴る楽器で、

流石に名工ラミレスの作です。

ラミレス二世、マドリッド、1955年

価格43万円 試奏動画

こちらも名工ラミレス二世の手になるギター。弦長57.5センチの小型の楽器です。

いわゆるテルツギターのサイズですが、子供用の楽器だったのかもしれません。

いずれにしても、このサイズのスパニッシュギターは非常に希少です。

冬目の強いスプルースの表面板。

サイプレスの裏横板。

簡素な楽器ではありますが、さすがに名工ラミレスの楽器、弾き心地も鳴りも大層良いものです。

モダンのテルツを探している方、小型の名器を探している方にお勧めしたい楽器です。

戻る