古楽器スターターのページ

その7:楽器のセッティング 〜フレットと弦高

リュートやバロックギターなど古楽器を良い状態に調整しておくのは大変に重要です。

現代の古楽器には多くの場合、音量の増大が主眼に置かれたセッティングが施されていますが、

16−18世紀には弾きやすさと容易な音楽表現に興味の中心がありました。

ここでは、歴史的な方法を追いながら、私たちにとっても演奏が容易で、

良い音楽表現にダイレクトに結び付けることのできる楽器の調整法について書いてみます。

言うまでもないことですが、「ガット弦を適正なテンションで張っていること」と「歴史的奏法を使っていること」

は前提です。

フレットについて

フレットの巻き方にはシングルとダブルがあります。

シングルはガットをネックに一巻き、ダブルは二巻きするものです。

左:シングル、 右:ダブル

現代のリュート奏者や製作家はほぼ例外なく、太いガットをシングルで巻いています。

太いシングルフレットで巻かれたリュートは音が明瞭で音量もあり、フレットもそれほど消費せず良いことずくめ・・・なように見えます。

フレットの径は第1フレット1.0ミリくらいから始めるのが主流で、中には1.1ミリのような極太?を使う人すら居るようです。

しかし、歴史的にはこれはおそらくは間違いです。

少なくとも17世紀中庸まではダブルフレットが主流でした。

トーマス・メイスは1676年の教則本でシングルフレットを「最近の方法」と書いています。

またダウランドは1610年の教則本でフレットの径に触れて、

「第4コースの弦を第1,第2フレットに、第3コースを第3,第4に、第2コースを第5,第6に、第1コースをそれ以上に使う」

と書いています。

当時の弦の太さは第4コースで0.8ミリ以上は考えにくく、第1コースに至っては0.4〜0.45ミリ程度。

つまり歴史的には細い径のダブルフレットが使われたと思われるのです。

このことは多くの図版からも確認できます。

細い径のダブルフレットを巻いたリュートの音は、太いシングルフレット巻いたそれとは全く異なります。

実験してみるとわかりますが、同じ楽器でフレットを巻き替えてみるとその差は歴然です。

細い径のダブルフレットは、高さは低く幅は広めになるので、音色はクリヤーと言うよりも多少のビリつきのある音になります。

幅の広いフレットが弦の振動を吸収するので、ややまろやかな音色にもなります。

16世紀初頭の「カピローラ・リュート・ブック」では、弦高に触れて、

「ナットの高さは第1フレットに触れるくらいが良い。そうすると音色はハープに近くなる」と書いています。

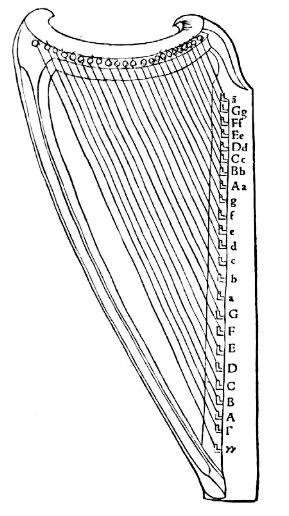

この時代のゴシックハープには音色を意図的にビリつかせる「ブレイピン」がつけられていました。

ブレイピンを使ったハープは「ヴィン! ビーン」と言った感じでサワリを持った音で鳴ります。

胴体のL字型の部品がブレイピン

適度なビリつきは音に存在感と遠達性を与えます。

ことに響きの良い場所では低いテンションのガット弦の生み出すサワリのある音は非常に美しいものです。

低いダブルフレットを巻いた17世紀中頃までのリュートもビリつきのある音色を持っていたと考えられます。

弦のビリつき具合はコースとフレットによって微妙に異なるので、それぞれの音色にはニュアンスとキャラクターが生まれます。

その響きはまるで音が言葉を持っているかのようです。

また優しいタッチ、小さな指の動きにも非常に良く反応するので、奏者の右手にかかる負担は小さくなり、

より繊細でダイレクトな音楽表現が可能になります。

ビリつきのあるリュートは、発音の子音が明確になり、修辞的に語ります。

余韻も長くなり、音色には潤いとキャラクターが出てきます。

ダブルフレットの楽器を弾いた後でシングルの楽器に触れると、その無機質さに驚かされます。

音はよどみなく出ますが、意味のない音の羅列になりがちなのです。

フレットが低いと楽器全体の弦高も低くできるので、左手の押弦はシングルフレットよりも格段に容易になります。

ダウランドの作品などに頻出する高いポジションも楽に押さえられます。

つまり、低いダブルフレットは右手の弾弦、左手の押弦どちらをも容易にし、修辞的な音楽表現に寄与するのです。

ダブルフレットはルネサンスリュートのみならず、ヴィウエラ、ルネサンスギター、

バロックリュート、バロックギターなど全ての古い撥弦楽器に用いられていたと考えられます。

17世紀前半まではダブルが主流で、シングルフレットは17世紀後半から用いられ始めますが、

ダブルは18世紀に至っても使われていました。

ですので、全てのルネサンスリュート、11コースリュート、ヴィウエラ、ルネサンスギターを弾く人には

ダブルフレットに巻き替えることを勧めます。バロックギターやバロックリュートにも有効でしょう。

演奏は容易になり、音色には深みが増し、楽器はよく語るようになる筈です。

APPENDIX

18世紀になってもダブルフレットは使われており、いくつかの教則本や絵画にその例は見られます。

おそらくシングルとダブルの選択は、それぞれの奏者の趣味に任せられていたのでしょう。

個人的には、シングルの場合でも多少のビリ付きがある音色、弾きやすい弦高はなおも採用されていたのではと思います。

現代的な意味での「雑音のない綺麗な音」は、おそらく彼らには無機質で退屈な音色に聞こえていただろうと思うのです。

我々現代人は演奏者、製作家共にビリつきを極度に嫌う傾向にありますが、根本から見直す必要があるのかもしれません・・・

ゲインズバラの絵画に見られるダブルフレットを持つギター(1780年頃、イギリス)

ダブルフレットの巻き方

下の図はトーマス・メイスの教則本の方法をDavid Van Edwardsが図式化したものです。

フレットの両端をマッチなどで焼いても良いでしょう。

巻きたてのダブルフレットにはビリつくポジションとビリつかないポジションがあるものですが、

しばらく弾いていると、ほどよく均されてきてちょうど良い感じになってくるものです。

弦高

現行のルネサンスリュートは第1コース、第7フレット近辺で弦とフレット間が3ミリー5ミリほどに

設定されている場合が多いのですが、私自身は2ミリ前後に設定しています。

このように低い弦高のリュートは演奏が夢のように楽です。

フレットはダウランドの言説に従って次のようなゲージを使い、ナットはビリつく程度にまで下げています。

第1フレット:0.80

第2フレット:0.75

第3フレット:0.70

第4フレット:0.65

第5フレット:0.60

第6フレット:0.55

第7フレット:0.50

第8フレット:0.45

楽器によってそれぞれの弦高は異なりますが、フレット径を工夫することで多くは対処できます。

また、ビリつきの程度もフレットで調整が可能です。

付録:弦高が低すぎる楽器の場合の調整

まずブリッジを検分して、弦を弦穴よりも高く、ブリッジの上部にまで引っ張り上げます。

これでかなり弦高を上げることが出来ます。

ブリッジ上で第2コースの弦高を上げた例(この画像はバロックギター)

もしくは、ナットの下に紙を敷くなどしてナットを高めに設定し、

フレットも太いものから巻いて1フレット毎の差を大きく設定するのも有効です。

例えば:第1フレット:1.1ミリ、第2フレット:1.0ミリ、第3フレット:9ミリ、第4フレット:8ミリ、第5フレット:7ミリ・・・といった具合です。

付録:弦高が高めの楽器の場合の調整

弦高が上がることはどんなリュートにおいても起こることです。

この場合もブリッジ上の弦の巻き方を工夫し弦穴ぎりぎりまで下げることである程度対処できます。

第2コースの高音側(左側)は巻きを多くすることで弦穴ぎりぎりにまで下げてある。

第2コースの低音側(右側)は弦が持ち上がらないように留めてある。

またフレット径を工夫することも効果的です。

全フレット径を同じにするだけで見違えるように弾きやすくなる場合もありますが、

なお弦高が高い場合は、ナットの高さを下げて第1フレットを細いゲージから始め、

高いフレットになるにつれて、少しずつ太いゲージを用いるのも効果的です。

弦高が高いリュートは第1〜第3フレット近辺でネックの順そりが起こっている場合も多く、

そういったことも考慮してフレット径を選びます。たとえば次のようにです。

第1フレット:0.55、第2フレット:0.60、第3フレット:0.65、第4フレット:0.65、

第5フレット:0.70、第6フレット:0.75、第7フレット:0.80、第8フレット:0.85

戻る 質問する 次に行く

APPENDIX

以下は日本のリュート・アーリギター・ソサエティ会報に寄稿した文章です。

図版は↑と重複するものが多いので省略してあります。

ダブルフレットの勧め 〜ルネサンス・リュートのセッティング再考〜

竹内太郎

(リュート/アーリーギター演奏家:http://www.crane.gr.jp/~tarolute)

初めに

リュートが復興して約100年になる。

19世紀末、イギリスのアーノルド・ドルメッチにより最初のコピー・リュートが作られた。

それはドルメッチ自身が所有するヴェネーレとハートンのオリジナル・リュートをモデルとし、

ガット弦(当時はまだナイロン弦は発明されていない)とガットフレットを使い、内部構造もオリジナルにかなり忠実に再現されたものだった。

その後20世紀の前半にはリュートは主にクラシックギタリストたちによって演奏される楽器となったため、

金属フレット、ナイロン/巻き弦、丈夫な構造のモダンリュートが一世を風靡した。

1970年代からは古楽の専門家としてのリュート奏者が姿を現し、歴史的な構造の楽器(コピーおよびオリジナル)を演奏するようになってきた。

ことに近年、世界的にもガット弦を使う奏者が増えてきたことは特筆に値するだろう。

では、我々21世紀のリュート奏者/愛好家はル・ロワやダウランドが使っていたような楽器を彼らのような奏法で演奏し、

彼らが聴いていたような音を聴いているかと言うと・・・実際はまだまだそうではない。

たとえばルネサンス・リュートの場合、レプリカと銘打ってその形は似ていても、

弦幅、胴体内部の力木の大きさと配列などが忠実にコピーされている楽器はまだ珍しい。

当時の弦のゲージ、テンションと音高に関しても充分に解明されたとは言えないし、

16世紀末にスタンダードであった親指外側奏法によるブリッジ近くの弾奏に関しても謎が多いのである。

筆者は歴史的な情報と現代のリュートのあり方について常々大きな乖離を感じていたが、

歴史的資料をひもとき、また様々な試みを行った結果、その謎を解くヒントの一つが、

フレットの巻き方とアクション(弦高)にあると確信するようになった。

本稿ではダブルフレットを中心に当時の楽器のセッティングと奏法に関して論じる。

ダブルフレットとシングルフレット

フレットの巻き方にはシングルとダブルがある。シングルはガットをネックに一巻き、ダブルは二巻きするものだ。

現代のリュート奏者や製作家はほぼ例外なく太いガットをシングルで巻いている。

太いシングルフレットが巻かれたリュートは音が明瞭で音量もあり、フレットもそれほど消費せず良いことずくめなように見える。

フレットの径は第1フレット1.0ミリくらいから始めるのが主流で、中には1.1ミリのような極太?を使う人すら居る

しかし17世紀前半まではダブルフレットが主に使われていた。

トーマス・メイスは1676年の教則本Musick's Monumentにおいてリュートにダブルでフレットを巻く「最上の方法」を詳細に説明した後に、

「最近試した方法」としてシングルフレットに短く言及しているだけだ。

また1730年のル・コックによるギター教本/曲集にもフレットはダブルで巻くと書かれている。

つまり少なくとも17世紀の前半まで、つまりルネサンス・リュートの時代にはダブルフレットが主流であったと考えられ、

このことは当時の図像からも確認できる。ダブルフレットが明らかに見てとれる図像の幾つかを挙げる。

フレットのゲージ

フレットの径に具体的に触れている文献は少ないが、ジョン・ダウランドはVarietie of Lute Lessonsで

「第4コースの弦を第1,第2フレットに、第3コースを第3,第4に、第2コースを第5,第6に、第1コースをそれ以上に使う」と書いている。

弦の太さに関しては「大きなリュートには太い弦を、小さなリュートには細い弦を張る」とダウランドが書いているように様々であったろうが、

第4コースの太さは0.8ー0.7ミリ程度、第1コースは0.4〜0.45ミリ程度と推察できるだろう。

現代のフレットのセッティングよりはだいぶ細いが、それはリュートの弦高が低かったことを示しているように思われる。

弦幅

大きな改造を受けずに現在まで残されているオリジナルのルネサンス・リュートには次の4台がある。

ゲオルグ・ゲルレの6コース(ウィーン)

ジョバンニ・ヒーバーの7コース(ブリュッセル)

ディッフォプルッカーの6コース(ロンドン)

ヴェンデリオ・ヴェネーレの7コース(ボローニャ)

これらのリュート全てに共通する大きな特徴として、ナット上の弦幅が狭いことが挙げられる。

第1コース〜第6コース間で36ミリ〜38ミリほどだ。弦幅が左手のストレッチに大きく関係するのは言うまでもないが、

弦高にも深い関わりがある。弦幅が狭い場合、左手まわりの弦高が低くないと、弦と指が干渉して弾きにくくなるのだ。

つまり弦幅が狭いことはナットとフレットが低く調整されていたことを示す。

ちなみに、オリジナルの弦幅の寸法で作られている現代のコピー・リュートはまだまだ稀だ。

弦高

以上の二点、ダウランドの勧める細いフレット径、オリジナルのリュートの狭い弦幅などから、

彼らは低い弦高のリュートを使っていたであろうことがわかる。低い弦高は左手の押弦を容易にするだけでなく、

高いポジションの音も響きやすくなる。低い弦高のデメリットとしては、音量が小さくなりがちなことと、弦がビリつきやすくなることだ。

では、ビリつきは悪いことなのだろうか?

ビリつき

現代のリュート奏者の多くはサワリのあるビリついた音を嫌うが、

歴史的にはルネサンス・リュートはむしろ意図的にビリつきのある音色を持たされていたようだ。

16世紀初頭の「カピローラ・リュート・ブック」では弦高に関して「ナットの高さは第1フレットに触れるくらいが良い。

そうすると音色はハープに近くなる」と書いている。

この時代のゴシックハープには音色を意図的にビリつかせる「ブレイピン」がつけられており、復元されたブレイピン付きのゴシックハープは「ヴィン! ビーン」というサワリを持った音で鳴る。

適度なビリつきは音に存在感と遠達性を与える。

ことに響きの良い場所では低いテンションのガット弦の生み出すサワリのある音は非常に美しい。

おそらくルネサンス・リュートもゴシックハープのようにビリつきのある音色を持っていたと考えられるのだ。

弦高の低いリュートに細い径のガットをダブルで巻いてみると、その音は太いシングルフレットを巻いたそれとは全く異なる。

細い径のダブルフレットを巻いた弦高の低いリュートは微かにビリつきながら、まろやかで美しい音で鳴る。

(シングルフレットを巻いたリュートがビリつく不快な音とは対照的だ)

弦のビリつき具合はコースとフレットによって微妙に異なるので、それぞれの音にはニュアンスとキャラクターが生まれる。

の響きはまるで音が言葉を持っているかのようだ。

ダブルフレットの楽器を弾いた後でシングルの楽器に触れるとその無機質さに驚かされる。

音はよどみなく出てくるが、意味のない音の羅列に聞こえてしまう。

張力

ダブルフレットを巻いたリュートは、そのサワリのある音色のため、低い張力でも存在感を持って鳴ってくれる。

特に低音コースにおいてそれは顕著で、2キロもしくはそれ以下の張力でも問題は感じられない。

低音コースがオクターブで張られている場合は、キャットラインやタイガーライン、ローデッドガットなど特別な低音弦は不要で、

ごく普通のプレインガットで充分だ。実際、残されている図像でも低音に細いプレインガットを張ったリュートは多い。

右手の奏法

16世紀中庸から17世紀にかけては、弾弦時に親指が手のひらの外に出る「親指外側奏法(thumb outside technique)」が主要な奏法であった。ダウランドは親指外側奏法を内側奏法と比べて「よりエレガントである」と断じ、手の位置は「小指をブリッジよりに置く」と書いている。

残された図像でもブリッジに近い位置を弾いているのが大多数である。

実際、細いダブルフレットを巻き、張力の弱い弦を張ったリュートはブリッジ近くの親指外側奏法で最もクリヤーに鳴らすことが出来る。

この奏法は腕と手首のアングルが自然で、また弦に指を深くかけたり弾弦時に大きなインパクトを与える必要がなく、

身体への負担も非常に小さい。

結論

ダブルフレットを巻いたリュートは弾きやすく、優しいタッチ、小さな指の動きにも良く反応するので、

奏者の右手にかかる負担は小さくなり、繊細でダイレクトな音楽表現が可能になる。

ダブルフレットのリュートは発音の子音が明確になり言葉の様に語る。余韻も長くなり音色には潤いとキャラクターが生まれる。

弦高が低いため左手の押弦も楽になる。

つまりダブルフレットは右手の弾弦、左手の押弦どちらをも容易にし、修辞的な音楽表現に寄与するのだ。

ナイロンからガット弦に鞍替えした奏者はほぼ例外なくその弾きやすさと修辞的な音色の特質を愛するようになるが、

ダブルフレットはその特質をより推し進めるものだとも言える。

ダブルフレットはルネサンス・リュートのみならず、ヴィウエラ、ルネサンス・ギター、バロック・リュート、

テオルボ、バロック・ギターなどガット弦を持つ全ての古い撥弦楽器に用いられていたと考えられる。

17世紀前半まではダブルが主流で、シングルフレットはそれ以降に用いられ始めるが、ダブルは18世紀に至っても使われていた。

歴史的なリュートのセッティングと奏法に志のある方には、ダブルフレットに巻き替えることを勧める。

演奏は容易になり、音色には深みが増し、楽器はよく語るようになる筈だ。

フレットの径に関しては、それぞれのリュートの弦高と奏者の好みにも大きく関わるので一概には言えない。

筆者は、弦高の低い楽器に第1フレット0.80ミリから始め0.05ミリ刻みで第8フレットには0.45ミリを巻いているが、

現行のリュートの多くは高めの弦高を持っているので、フレットのゲージをあまり変えずに巻くこともある

(例えば全てのフレットに0.80ミリを巻くなど)。

面白いことに、ダブルフレットの楽器は弾き込むに従ってフレットが適度に摩耗し全体的にバランスが取れてくる。

参考文献

Otto Gombosi: Compositione di Meser Vincenzo Capirola: Lute-book (c.1517)

Thomas Robinson: The Schoole of Musicke (London, 1603)

Robert Dowland: Varietie of Lute-Lessons (London, 1610)

Thomas Mace: Musicke's Monument (London, 1676)

Jean Baptiste Ludovico de Castillion: Recueil des pieces de guitarre compos?es par Mr. Fran?ois Le Cocq (1730)