ここでは、私が興味を持っている物たち・・・楽器、アンティーク、

そしてちょっと危ないもの?などについて書いていきます。

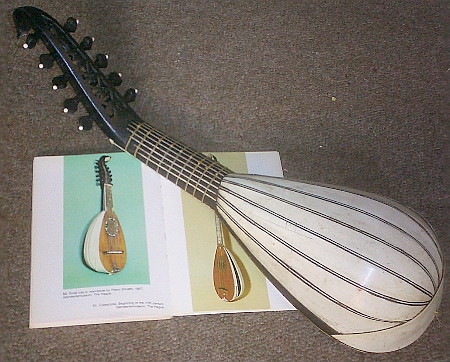

楽器 楽器楽器は好きですねー。うんうん好き好き。やはり自分が弾いているリュートやバロックギターに最も興味がありますが、ヴァイオリンやアーリーフルート、良く出来たクラシックギターなども好きです。 象牙のリュート  16世紀から18世紀にかけては、象牙のリュートやギターが数多く作られました。そのほとんどは富裕な王侯貴族のためでしたが、最上の材料とクラフツマンシップが駆使された象牙の楽器は、それはそれは美しいものです。 この楽器は、ハンス・ゲルレのリュートの非常に忠実なコピーです。イギリスの高名なリュート演奏家の所有になっていたもので、その方はこの楽器で数多くの名盤レコーディングを作ったのですが、その方の引退にあたり、私が譲り受けることになりました。 実はもう15年も前、私がロンドンの音楽院リュート科の学生だった時に、その方のリサイタルでこの楽器を聞いて大きなショックを受け、それ以来自分の理想としていたリュートの音であったので、非常な喜びでした。 この楽器の特徴としては、オリジナル通り、ナット上およびブリッジ上の弦幅が非常に狭い事、表面板の板厚がやや厚いことなどが挙げられます。そして、それらの特徴は、現在コピーといわれているへなへな楽器と大きく隔たっており、オリジナルのリュートとはかくありなん・・・との思いを強くします。(ただ、そんじょそこらのへなへなリュート弾きにはこの楽器は弾きこなせないでしょう) ここぞと言う時には、この楽器を必ず使いますが、先日1000人近いキャパの大聖堂でのリサイタルに全てガット弦を張ったこの楽器を用いた際も、終演後に聴衆から「アンプで増幅していたんですよね?」などと聞かれるくらい、音はよく通っていたようです。勿論、増幅などはしていませんでした。 |

|

2005年夏に入手した総象牙の5コース・マンドリーノ・ もともとはイギリス北部の貴族の屋敷に保管されていたものです。 張られているラベルは修理者のものと思われ、 製作様式からは、18世紀半ばのフレンチではないかと推察されます。 ルイスのギターフェスティヴァルでお披露目しましたが、 硬い材質にもかかわらず非常にふくよかな甘い音色で、 聴衆を魅了していました。 そのうち「現代ギター」の「古楽器ミュージャム」連載でも取り上げたく思っています。 |

| マテオ・セラス作のバロックギター この楽器の入手にまつわるエピソードを月刊誌「ショパン」に書きました。  読みたい? セラスは、古楽器に関心ある人ならどなたでもご存知でしょう。 17世紀のヴェネチアを代表する弦楽器工房です。 非常に幸いなことに、マテオ・セラス作の5コース・バロックギターを私は所有して、コンサートに用いています。(画像参照) CD録音もしました。 物凄く良い音です。非常によく通ります。この世のものとも思えません。 実はこの楽器、弾いていると「人の声がした」り、写真をとると「ボケたり」、「光が出た」りするのです。 ううむ・・・・・でも、非常な名器です。ああ僕はシアワセだなー・・・ (そのうち早死にしたり・・・しないよねー)  |

| 上の画像は静岡演奏旅行の際、ホテルでの前夜祭にて(あっちゃん撮影) |

大きなケースと小さなケース、 さて小さなケースに入っているのは?  解答はここをクリック! |

上のケースと大いに関係しているものですが・・ ピンと来た人は通!?  解答はここをクリック! |

さて、これは何でしょう?(楽器?)    解答はここをクリック! |

ファイバーグラスのリュート  1970年代から80年代にかけて、イギリスでは合成樹脂をリブに用いた古楽器が製作されました。 その当時、古楽器は非常に高価で、しかも品質が一定していなかったのをなんとかしよう・・・との発想だったようで、それには、イギリスの古楽器およびガット弦製作における大御所エフライム・セガーマンが大きな役割を果たしたようです。 残念ながら少数が試作されただけで、生産ラインには乗らなかったのですが・・・ 学生時代から、このリュートの存在は耳にしてはいましたが、 しばらく前に現物を入手しました! 確かに簡素と言えば簡素ですが、その全体の設計は、決して安物やおもちゃではなく、イギリスの古楽器復興運動の息吹が感じ取れます。 ヴェニスのヒーヴァーのリュートをコピーした7コースで、 デッドコピーではないものもの、雰囲気は大変良く似ています。  リブおよびネック裏は黒のファイバーグラスで、ちょっと見たところはエボニーのようです。 表面板はスプルースで指板とペグはローズウッド。 合成樹脂のマテリアルを使用した弦楽器は、マカフェッリのギターやウクレレ、 またオヴェイションの楽器なども良く知られています。 いずれも音響的には成功したと言われますが、このリュートも大変良く響きます。 現在、「スチューデントモデル」として製作されている ある種の手抜きいい加減楽器に比べても、 設計思想の志、楽器としてのポテンシャルは随分と高いです。 僕らが今こうやって、古楽器を当たり前のように演奏しているのも、 当時の人たちの様々な努力によっていると言えましょう。 大先輩たちに敬礼! |

アンティーク アンティークコレクターと呼ばないで下さい!実用アンティーク愛好家です! リュート型のウォッチスタンド    ネットオークションで手に入れたリュート型の懐中時計スタンド。 僕は腕時計は使わず、もっぱら懐中時計を愛用しているのですが、 手ごろなスタンドはないかとずっと物色しておりました。 このスタンド、リュートというよりマンドリンかバンジョーを模しているのでしょうが、 なかなかチャーミングで気に入っています。 ペグの部分が鎖掛けになっているのもグッドアイデア! 材質はチーク、時代は20世紀初頭あたりでしょうか・・・ 象牙のペーパーナイフ  ヨークに演奏旅行した際に、アンティーク街で見つけた象牙のナイフ。 (ううむ、このページは「象牙の部屋」と改名すべきかしら?) 恐らく下の燭台と同じくらいの時代だと思います。 象牙って、肌触りがすごく良いんですよねー。 すべすべ滑らかで、適度に冷たくて・・・ ピグマリオンが象牙の彫像に恋をしたのも、全く肯ける話です・・・ 象牙の燭台   ついに買いました! 象牙のペアのキャンドルスタンド。本日、ポートベロで見つけたのです。多分イギリスの19世紀末のものでしょう。 蝋燭を灯してみると、光が象牙に柔らかく反射して非常に良い感じです。 見ているだけで優しい気持ちになります・・・・・ |

ピンフォールドのメトロノーム(楽器の項目かしら?)   |

| やっぱりポートベロで買った19世紀のメトロノーム。ピンフォールドのパテントです。馴染みの店で見つけたものの、決心がつかなくて、いったん帰宅してインターネットで検索。イギリス人メトロノーム・コレクター(!)のサイトにまったく同じ物が載っているのを見て、彼にメイルでいろいろ質問。翌週の朝早くポートベロにぶっ飛んで無事購入!左の画像は折り畳んだところ(残念ながら箱はなし)、右は稼動中。ゼンマイがないにも関わらず、数分間は充分動いています。Adagio, Andante, Allegroなどの速度表示と48,52などの数値表示(46−144)が使い分けられます。いざ動かしてみると、現代のものと随分テンポ感に違いがあることに驚かされます。そのうち研究して論文にしなければ・・・ともあれ、全身これブラス製のシブイ奴! |

メール |

トップ |